戈尔巴乔夫给苏联带来自由,但没能拯救它

Serge Schmemann

2022年9月1日

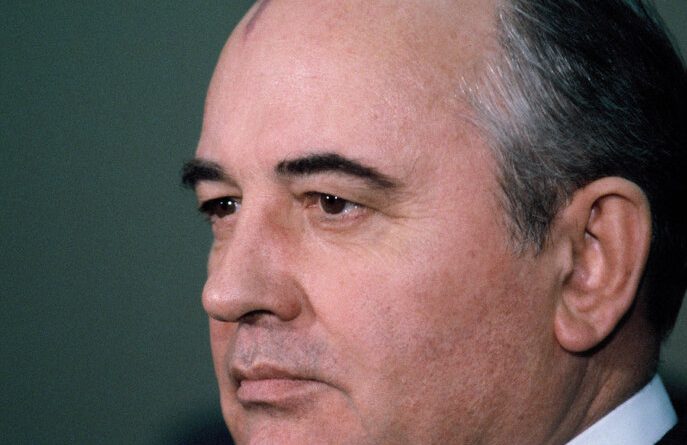

Georges De Keerle/Hulton Archives/Getty Images

在苏联时期,政治笑话是人们暗中表达政治观点的主要渠道。1985年戈尔巴乔夫上台后不久流传的一个笑话问道:“政治局中谁支持戈尔巴乔夫?”答案是:“不需要。他可以自主行走。”

在列昂尼德·勃列日涅夫、尤里·安德罗波夫、康斯坦丁·契尔年科等一系列老态龙钟的领导人的葬礼之后,一个充满活力、年轻、有魅力的领导人的崛起,本身就是一个令人兴奋的新鲜事。再加上戈尔巴乔夫几乎从上任第一天起就推行彻底的开放、坦率和变革意愿,整个苏联的欣喜之情是显而易见的。

戈尔巴乔夫于周二去世,今天很难找到一个俄罗斯人对他有正面的缅怀,更不会觉得他是西方通常认为的那样英勇。对于弗拉基米尔·普京等为失去的帝国而耿耿于怀的人来说,是他摧毁了强大的苏维埃政权。对自由主义者来说,他作为一个领导人,未能使其继承者走向正确的方向。

但在他的领导初期那些令人振奋的日子里,54岁的戈尔巴乔夫比身边大多数政治局的老古董都要年轻几十岁,是全球的一颗新星。苏联当时接近谷底。商店货架空空如也,经济被贪婪的军事机器榨干。一支由克格勃特工和告密者组成的大军残酷地粉碎了任何公开偏离官方意识形态的行为,但没有人信奉官方意识形态。外部世界是一个被禁止的梦想。

然后突然间,这位笑容灿烂、带着南方乡下田间口音的年轻领导人来到了这里,传播着激动人心的“新思维”、“改革”和“开放”的福音。他在为克里姆林宫注入新的血液时宣布,我们不能再这样下去了。在一连串没有事先编排的亮相中,他宣讲社会在指挥-官僚系统和军备竞赛下苟延残喘,一切都必须改变,而且要彻底改变。他有时会和他迷人的妻子赖莎一起出现在公众面前,经常被狂喜的群众团团围住。俄罗斯人自二十多年前的尼基塔·赫鲁晓夫以来再也没见过这样的领导人,这次更令人兴奋,更自由,更具感染力。

我尤其记得一个场景,那是戈尔巴乔夫在上任第一年的春天前往列宁格勒。主要的晚间电视新闻在他前任们的领导下已经成为一种仪式性的宣传朗诵,而当天的新闻显示戈尔巴乔夫在街上与人交谈和开玩笑,他谢顶的头上那个大大的胎记为人们所熟知,在拥挤的人群中晃来晃去。

“我在听你说,”他说。“你想说什么?”

“就像你开始时那样继续,”一个男人喊道。然后,一位强势的女士被拥挤的人群推到戈尔巴乔夫身边,她的金色蜂巢发型压过了他,她接话说:“只要靠近人民,我们就不会让你失望。”

“我靠得还不够近吗?”戈尔巴乔夫带着灿烂的笑容回应道。

由此产生的化学反应远远超出了他开启的经济变革。禁忌烟消云散。人们开始畅所欲言,报纸开始认真报道,艺术蓬勃发展,教堂爆满。持不同政见者——最引人注目的是安德烈·萨哈罗夫——从劳改营和国内流放地返回。真正的辩论,甚至是真正的投票,在曾经是橡皮图章的苏联立法机构中出现了。这可能超出了戈尔巴乔夫的期待,但在公众心目中,这全是他的功劳。在他前任的统治下,任何挑战政治的艺术作品都会被审查员打回;而在戈尔巴乔夫的治理下,这被看作是社会解冻的进一步证据。

这种兴奋并不局限于苏联。在整个苏联阵营和世界各地,一位大胆的新领导人的崛起甚至在他升到最高位之前就吸引了人们的注意。在被认定为克里姆林宫二号人物后,戈尔巴乔夫访问伦敦,伦敦《星期日泰晤士报》的标题宣称:“一颗红星在东方升起”。当时的英国首相撒切尔夫人发表了她著名的判断:“我喜欢戈尔巴乔夫先生。我们可以一起共事。”

当时的西德公民生活在一个分裂国家,被巨大的武器阴影所笼罩,他们以一种特殊的热情迎接戈尔巴乔夫结束冷战的努力。我记得,在当时西德首都波恩巴洛克风格的老市政厅,他在里面的宾客签到簿上签名,外面的人群则在高呼“戈尔比!戈尔比!”。1989年那次访问前夕的民意调查显示,当被问及戈尔巴乔夫是否是一个他们可以信任的人时,回答“是”的比例达到了惊人的90%。

1989年10月,戈尔巴乔夫访问东柏林,与年迈的共产党领导人一起庆祝东德建国40周年,那里也出现了“戈尔比!戈尔比!”的欢呼声。这次访问直接催生了一个月后柏林墙的倒塌。在美国,一个流行的说法将这一历史性事件归功于罗纳德·里根,但戈尔巴乔夫在整个东欧释放出的力量具有不可估量的重要性。

然而,戈尔巴乔夫是改良者,不是革命者。苏联解体九个月前,他在今属白俄罗斯的明斯克向听众坦言:“我不羞于说我是一个共产主义者,我坚守共产主义理念,到死也不会改变。”

他没有理解的是,放松一个建立在胁迫、权力和恐惧之上的制度等于在摧毁它,而克里姆林宫的那些白发苍苍、冷酷无情的前任们凭直觉就知道这一点。当苏联社会从苏联专制主义的束缚中挣脱出来时,戈尔巴乔夫改革经济的努力却和以往所有改革一样,撞上了同一块石头:特权的、腐败的共产党机构。

他尝试了经济休克疗法,然后扭转方向,然后尝试武力,但这一切都太少、太晚了。没有残酷的镇压手段,苏联解体了,经济停滞不前。1991年8月,共产主义强硬派试图用武力夺取政权,但被鲍里斯·叶利钦镇压下去,而苏联也只能再存活几个月。

如今回头看,我们不禁猜想,如果戈尔巴乔夫采取不同的行动,事情是否会有不同的发展,或者苏联是否能够生存下去。中国在天安门广场粉碎了戈尔巴乔夫释放的自由化力量,这也许就是另一条路线。

在莫斯科和柏林目睹了苏联帝国的解体,我发现,很难想象除了戈尔巴乔夫之外,还有哪个变革的推动者能够令一个几乎崩溃的体系实现和平解体。需要一个有信仰的共产主义者去尝试从内部改变这个体系,但是这个体系已经无法复苏。

戈尔巴乔夫在后来看到了这一点。1991年12月,他在辞职演讲中宣称:“旧体制在新体制开始运作之前就崩溃了,社会危机变得更加严重。”在美国,大多数人理所当然地认为,冷战的结束和极权主义体系的崩溃是一件正面的事。不过,在俄罗斯,也有很多人对失去大国地位感到惋惜,普京利用这种怀旧情绪重建了威权统治的克里姆林宫。

但是,当我听到戈尔巴乔夫先生去世的消息时,我首先想到的是他那灿烂的笑容,那份富有感染力的喜悦,对变革的勇敢信念,以及获得自由的人们呼喊的“戈尔比!戈尔比!”。这才是米哈伊尔·戈尔巴乔夫真正的遗产。

Serge Schmemann于1980年加入《纽约时报》,曾任时报驻莫斯科、波恩、耶路撒冷及联合国分社社长。2003至2013年间,他在巴黎担任《国际先驱论坛报》的社论版编辑。

来源:《纽约时报 》2022年9月1日