纪念“城市之光”书店创始人劳伦斯·费林盖蒂

今天刊发美国作家、文学评论家和编辑约翰·弗里曼为劳伦斯·费林盖蒂写的讣告。劳伦斯·费林盖蒂创办了独立书店“城市之光”,是“垮掉派”的重要人物,一生坚持以诗人、书商、出版人和社群活动家等多重身份反对强权。2 月 23 日,他因病离世,享年 101 岁。

约翰·弗里曼悉数了劳伦斯·费林盖蒂的成就,他深远地影响了很多知识青年。用作者的话说,费林盖蒂在湾区所点亮的灯光,让其他人看清楚我们把这个世界搞成了什么鬼样子——同时,幸运的话,也能看清楚怎样才能将它重新修好。本文经作者授权,由刘漪翻译。

纪念劳伦斯·费林盖蒂(Lawrence Ferlinghetti)

撰文:约翰·弗里曼(John Freeman)

翻译:刘漪

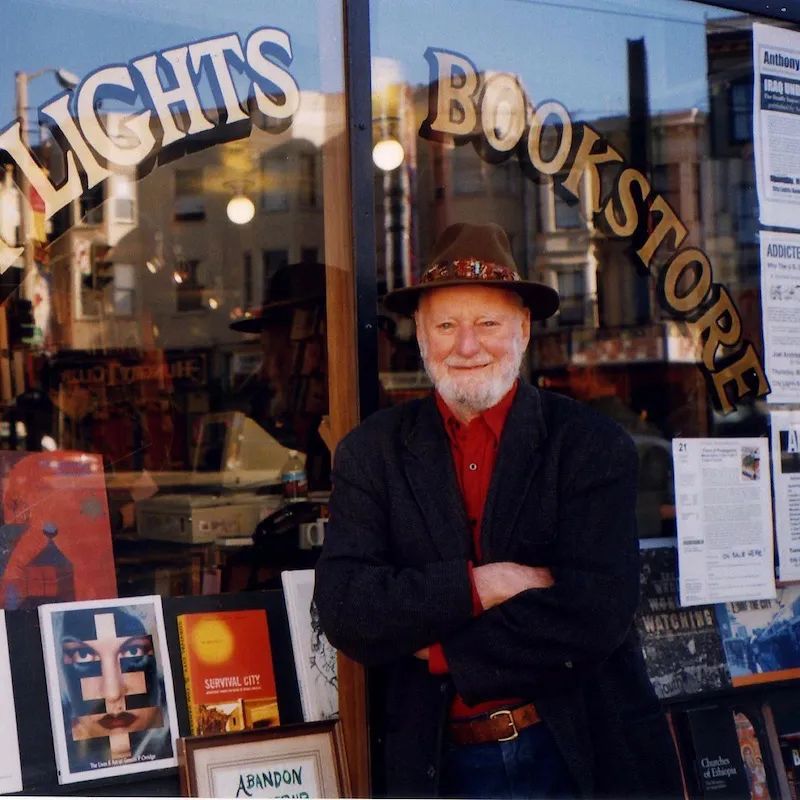

劳伦斯·费林盖蒂(Lawrence Ferlinghetti)

我们不是开车从桥上过去的。这让我感到意外。我还记得自己当时在想,我们会看到泛美大厦的尖顶刺穿浓雾,或是海湾在远处闪闪发光。然而,在我 20 世纪 80 年代第一次到访旧金山时,我们走的是隧道。从伯克利出发的湾区捷运列车将我们直接吐进了市中心商业区嘈杂的回响之中。

那是 1984 年,整个旧金山城处在崩塌的边缘,艾滋病已成为一场全面危机——而里根政府正在羞辱和嘲弄其感染者。我们一家走在卡尼街上时,每走几步就会被人拦下来。衣衫褴褛的男人们向我们乞讨:钱、食物、给点什么都行。今天,这座城市中仍然不乏赤贫者,那些科技公司带来的财富的河流只是从它的周围流过。在当时还是个小孩子的我看来,当时的旧金山有种末世之感。一个城市该怎么假装自己没在崩溃呢?

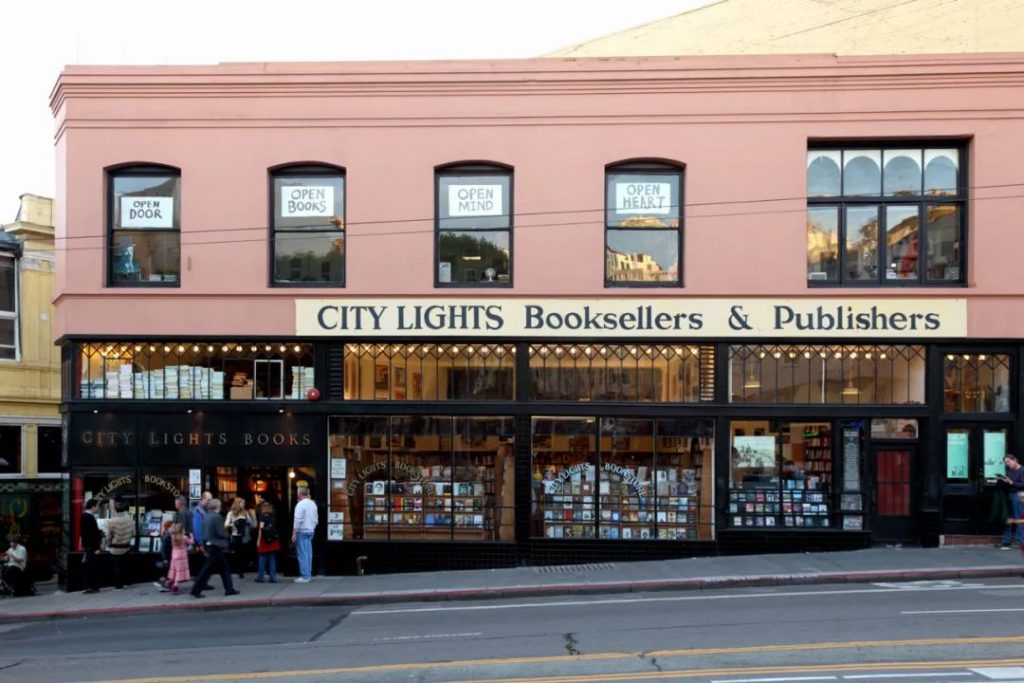

正午时我们误打误撞地进了一家书店。城市之光书店坐落在哥伦布大道和百老汇街的交界处,像荒漠中突然出现的绿洲。我记得自己在踏进书店大门时想道,它对我们所有人需要什么样的水源的想法很是别具一格。关于革命的书,关于北美大陆如何被窃取的书和关于社群行动的书占满了好几层书架。有整整一层楼的诗集。虽然我只有十岁,但我的父母都是激进分子,所以我当时已经能辨认出左翼思想的部落徽记了。无论你把目光投向哪里,都能看见这座城市的困境,在书里,在公告牌上,在分发的单页诗歌传单中,在书店墙壁上粉刷的标语里。这所书店通过向你展示如何通过重新积极地参与社会来逃离困境,我从来没见过第二个地方像它这样。

位于旧金山的“城市之光”书店

那是三十七年前的事了。如今在这场瘟疫之中,书店仍在坚持营业,生意欣欣向荣。但是就在昨天,它失去了它那永远时尚的 101 岁高龄的创始人之一,诗人、出版人和社群活动家劳伦斯·费林盖蒂。美国文人中,没有第二个人像费林盖蒂那样,在如此长的时间里坚持抵抗强权。他以诗人、书商和出版人的多重身份与强权战斗。他的诗集《心灵的科尼岛》中的诗歌唤醒了整整一代人,让他们清楚地认识到美国的军事-工业复合体是一个噩梦。

在“城市之光”,这个美国首家只售卖平装本的书店里,读者们能以低廉的价格找到自己的同道。而“城市之光书局”出版的众多作品则包括艾伦·金斯堡的《嚎叫》、丽贝卡·索尔尼特的第一部著作,以及最近的一本关于无人机空袭的书。美国出版界,没有第二个品牌像他们这样深刻地探究这个帝国时代里的道德价值。

现在它一定程度上已经渐渐成了历史,如果我们从将近两年前的费林盖蒂百岁生日庆典的情景判断的话。在过去的很长时间里,城市之光书店一直是属于年轻人的圣地。然而,2019 年的那个周日下午,书店里却挤满了五十多岁、六十多岁、七十多岁甚至更老的老人。很多男人都戴着帽子——圆顶硬礼帽、绒线水手帽、卷沿软呢帽、贝雷帽,甚至还有牛仔帽。几乎没有三十岁以下的人到场。书店经理埃莲娜·卡岑贝格做了热情洋溢的开场致辞之后,这天的庆祝活动就开始了。

先是 86 岁的迈克尔·麦克卢朗诵了费林盖蒂的一首诗——麦克卢是 1955 年那场著名的“六画廊诗歌朗诵会”上登台的五名诗人之一,评论界经常将该朗诵会视作“垮掉派运动”的开端。另外四位诗人是金斯堡、加里·斯奈德、菲利普·拉曼提亚和菲利普·沃伦。费林盖蒂在书店的“口袋诗人书系”中出版了他们所有人的作品。接下来,85 岁的前旧金山桂冠诗人杰克·赫希曼朗诵了费林盖蒂最伟大的诗作《大海》,其中有一句是“他在九十岁高龄踢了死神的屁股。”赫希曼的嗓音宛如那位老水手 。

“城市之光”书店内景

接下来的六个小时里,北滩——一个仍然脏乱破败,有许多脱衣舞俱乐部和意大利小餐馆的街区,也是城市之光书店选择入驻之处——举行了一整天的庆祝活动。我信步走进书店同一条街上的“西洋镜”咖啡馆,听到美国最令人兴奋的年轻诗人之一萨姆·萨克斯在里面朗诵费林盖蒂的杰出作品《狗》,这首诗追踪了一只狗在城市中穿行的足迹,“它看上去/像个有生命的问号/进入令人迷惑的存在/这座巨大的唱机/上面有一只奇妙的空洞的喇叭。”

杰克·凯鲁亚克巷里,一组演员正在上演费林盖蒂写于 70 年代的一部干涉主义戏剧。长居伯克利的前美国桂冠诗人罗伯特·哈斯谈到,湾区有了费林盖蒂,就像有了一个永远照耀着的仁慈的太阳,他让清晰地看见事物成为可能。伊什梅尔·里德和保罗·比蒂也到场了,不过他们只是在下面观看。随着天气转暖,越来越多的年轻人也出现了,书店又变成了它一直所是的那个东西——一颗有许多心室的心脏,搏动着,源源不断地泵出光明和新的想法。

费林盖蒂不在场。太阳落山后不久,书店员工为他集体唱了生日快乐歌,并在他位于北滩的公寓楼对街楼下歌唱。他来到窗边,衣着像往常一样整洁而时尚,戴着一条红围巾,向楼下招手。对于一个身处事物中心的人来说,他总是有点不自在,总想退到一旁避开聚光灯的照射——他更喜欢扮演那个反射光线的角色。

你可以从他的作品中看出这一点。“新方向”出版社几年前出版的《费林盖蒂最伟大的诗歌》涵盖了他跨越 60 年的惊人创作,而无论你将书打开到哪一页,都会看到他的笔触从那一时代世界上最黑暗的事件——越南战争,气候变化引发的生态灭绝蔓延——写起,最终又回到轻快和光明。像沃尔特·惠特曼一样,费林盖蒂也使用无韵体长句写作诗歌,但他的“我”更柔和,更陌生,也不那么爱喋喋不休。他绵延在书页间的长长诗行有着突然而时机恰到好处的跨行停顿,这让他可以骤然转调,将诗歌带入温情、惊奇或哀悼的情绪轨道。

费林盖蒂作品的魔力完全在于这些转调之中。它们使得他的政治永远不会成为那个一首诗的大门围绕其转动的枢纽,而是某种更大、更永恒地富有人性、甚至充满希望的东西。《卡车上的两个拾荒者、奔驰车上的两个美丽的人》这首诗让两个彼此对立的社会阶层在红绿灯前撞到了一起,并在这种突然的并置中看到了一丝乐观主义的可能性,“所有四个人紧靠在一起/仿佛的的确确一切皆有可能/在他们之间/在这个小海湾的两边/在公海上/在这个民主的国家。”

在美国,现代主义和自白派诗歌之间长期的分道扬镳,使得像费林盖蒂这样的人很难被定位。虽然费林盖蒂很推崇《荒原》,但与 T.S.艾略特不同的是,费林盖蒂对“为艺术而艺术”的想法极度反感。而且,不同于自白派诗人如西尔维亚·普拉斯和罗伯特·洛威尔,他对个性、自我和神话化的解释(mythlogizing)也都持怀疑态度。

费林盖蒂之所以能在这两个极端之间找到一条自己的路线,全赖他在法国的经历。他靠《退伍军人法案》的资助去了法国,在索邦大学攻读研究生学位,并在那里非常深入地阅读了超现实主义者,如安德烈·布勒东和安托南·阿尔托,这两人的作品他后来也在美国出版了。他还阅读了雅克·普雷维尔的作品,他的《话语集》出版于 1948 年,费林盖蒂首次将其翻译成英文,并收入“口袋诗人”书系。普雷维尔充满戏谑意味的现实主义,他有节奏的重复诗行,比如在《星期天》(《记住芭芭拉》)中,以及他对何为“真实”的扭曲的观念,同时也都成了费林盖蒂作品的标志性特征。

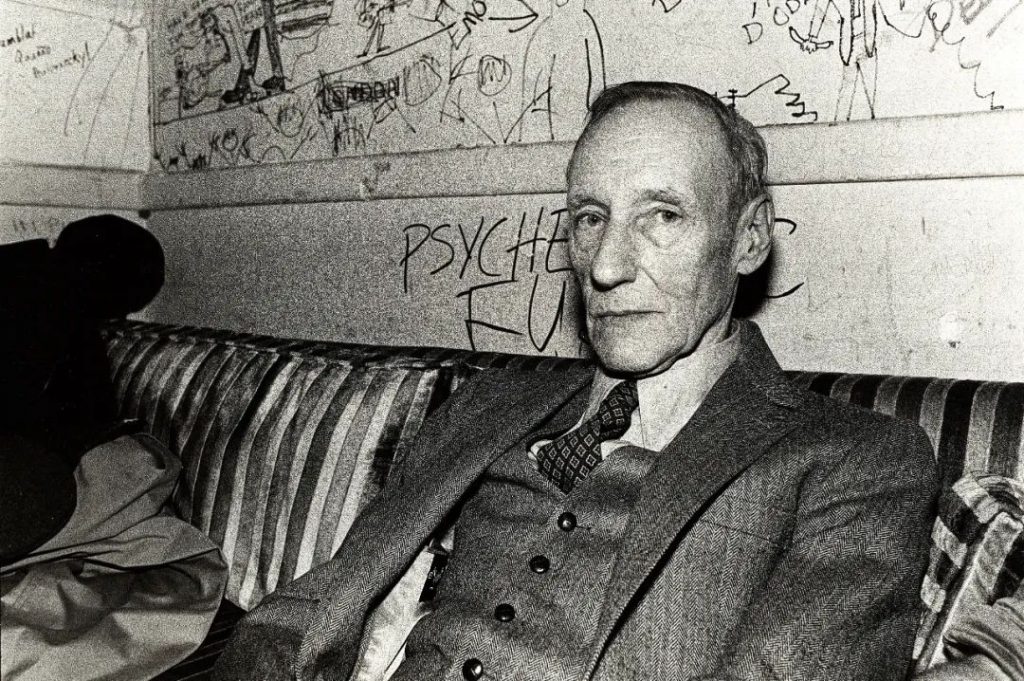

最近,当《纽约时报》的德怀特·加纳问起他关于“垮掉的一代”的看法时,费林盖蒂称其中唯一一个坚定的超现实主义者,威廉·S. 巴勒斯是那代人中最好的作家。

威廉·S. 巴勒斯(William S. Burroughs)

费林盖蒂对巴勒斯的喜爱不仅是出于艺术上的赞赏,也因为他们两个是同代人。他们两个出生在金斯堡、凯鲁亚克和斯奈德之前十年。费林盖蒂 1919 年出生于纽约州的扬克斯市,出生时的名字是劳伦斯·费林,还在襁褓中就被送到了法国。他的父亲已经去世,而他的母亲被关进了一个当时称为“疯人院”的机构。(他后来用回了家族原本的姓氏。)

费林盖蒂 5 岁时和姑姑一起回到美国,从那时才开始学说英语。他被姑姑在纽约郊区抚养长大,她在那里的一个富家宅邸做家庭教师。她后来抛弃了他,让他到其他家庭成员那里借住,直到 1929 年股市崩盘之后,他又被另一个家庭收养,这个家庭有次抓到他偷东西,于是把他送进了寄宿学校。

尽管严格来说,他曾两次成为孤儿,但他最终还是获得了北卡罗来纳大学、哥伦比亚大学和索邦大学的学位,当时世界文化的首府正从法国转移到美国。在爱国主义的驱使下,他曾远赴海外作战:第二次世界大战中,他在登陆日(D-Day)时已当上了一艘潜艇的船长。但当他看到原子弹带来的灾难之后,就立即变成了一名和平主义者。和其他许多侨民一样,他因远离本土太久而逐渐改变了自己的地域认同。“当我来到旧金山时,我仍然戴着我的法国贝雷帽,”费林盖蒂在一次采访中笑着告诉我。“垮掉派是后来的事了。我比金斯堡和凯鲁亚克年长七岁,他们所有人都比我小,除了巴勒斯。我是因为后来出版‘垮掉派’的作品,才开始和他们交往的。”

透过历史的长焦镜头回望,费林盖蒂作为出版人的成就,很可能不仅在于他出版了“垮掉的一代”,同时也在于他出版的那些更年轻和新锐的作家。在过去的 60 年里,一大批黑人马克思主义者(如鲍勃·考夫曼)、拉丁美洲抵抗派诗人(如黛西·萨莫拉、埃内斯托·卡登纳尔)、年轻而时尚的短篇小说和长篇小说作家(如丽贝卡·布朗、莉琪·杜康内),以及一些左翼思想者的作品,都纷纷通过哥伦布大道的这家出版机构得以面世。对许多读者来说,是“口袋诗人书系”让他们第一次读到了弗兰克·奥哈拉(《午餐诗篇》)和丹妮斯·勒沃托夫(《此时此刻》),更不用说伟大的波斯尼亚诗人塞米兹丁·梅赫迪诺维奇(《九个亚历山大里亚》)了。直到今天,你还可以在城市之光书店里买到所有这些诗集。

费林盖蒂成为一名书商几乎是纯属偶然。当时他有位名叫彼得·马丁的朋友创办了名为《城市之光》(以卓别林的电影命名)的文学杂志,需要一些收入来维持杂志的运转。马丁建议开一家书店,费林盖蒂很喜欢这个主意,因为他刚从巴黎回来,而巴黎塞纳河沿岸到处都有卖书的街头小摊,就像卖面包一样。结果证明这是一个精明的商业决策。城市之光书店开业之时,恰逢“平装书革命”方兴未艾,整个城市充满了狂热的潜在读者。

电影《城市之光》

“我们填补了一个巨大的市场空白,”费林盖蒂曾在《纽约时报书评》的一次访谈中说道。

城市之光书店成了这附近唯一一个你可以进去、坐下来看书而不会被不停催促着消费的地方。这是费林盖蒂开办它时的本意之一。此外,我还觉得书店应该扮演一个智识活动中心的角色,而且我知道,这同样也是一家出版公司的天然使命。

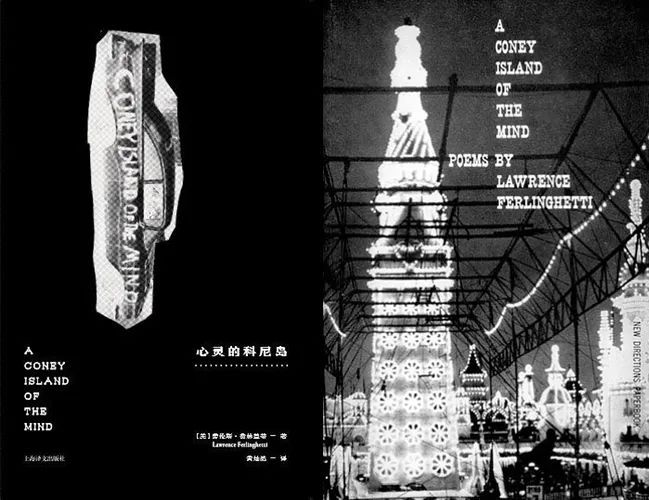

在某些“垮掉派诗人”终日酗酒,浪掷自己的才华的时候,费林盖蒂却在孜孜不倦地打磨自己的诗艺。《心灵的科尼岛》中爵士乐般自由的、粗粝的节律,是在一个美国权力不受制约的年代呼吁人们起来抵抗的号角。

我等着有人叫我的号码

我等着/生命的终结来到

我等着/爸爸回到家里

口袋里装满受辐射的银元

而且我等着/原子弹实验的终结

最终有超过一百万名读者听到了他要说的话,这使《心灵的科尼岛》成为 20 世纪最畅销的诗集之一。这本书像个友善的幽灵一般紧紧跟在他身后。同时它也为他赢得了进一步实验的余裕。仅在 20 世纪 60 年代,他就出版了他的第一部小说(《她》)、一份环保主义宣言、一篇抨击越南战争的反战宣言、一本包含十二部戏剧的剧作集,以及他自己以惠特曼风格写作的第三部诗集《从旧金山出发》,这部诗集先于嬉皮士运动问世,并预先警告人们,伴随解放而的是责任。“当我接近纯粹狂喜的状态时/我发现我需要一个大号的打字机盒子/来装下我的内衣和我良心上的伤疤。”

《心灵的科尼岛》中英版书封

费林盖蒂最大的天赋之一,就是他能够同时成为一名公共诗人和私人诗人。在 20 世纪 60 年代和 70 年代,他的诗作经常被刊载在《旧金山讯问报》上,有时出现在头版,比如哈维·米尔克遇刺时那次。有几十年里,他一直在“的里雅斯特咖啡馆”写作,就像弗朗西斯·科波拉后来所做的那样。

2015 年出版的《跨越风景的写作:旅行日志》显示,他曾游历过很多地方,从西班牙、拉丁美洲、海地、古巴——他在那里亲历了卡斯特罗的革命——到西藏。但是费林盖蒂总是会回到北滩。他 20 世纪 70 年代创作的那篇可爱的诗歌《在哈巴罗夫斯克得到幸福的秘诀》是对这个世界主义的国际化世界元素的融汇之作,你今天仍然可以在的里雅斯特咖啡馆里看到这首诗,无论有多少游客到访。

一条气派的林荫大道

阳光下气派的咖啡馆

浓烈的黑咖啡装在小小的杯子里

一个不需要非常美丽的

爱着你的男人或女人

一个好天气

在去年费林盖蒂 100 岁生日那天,三月的天空一反常态地呈现出明亮的旧金山湛蓝色。当太阳沉到地平线下,那些已是垂暮之年的“垮掉分子”开车回了马林之后,我把一些朋友留在酒吧里,独自向城市之光走去,心里料想着书店里会是一片狼藉,或者至少留有大量曾有人在里面纵酒狂欢的荒唐迹象。

然而,我看到的却是装了滚轮的书架已被推回原位,室内灯光明亮,人们在浏览翻阅着书籍。他们就是刚刚不见踪影的,那些三十岁以下的人们。他们走动着,头顶上是费林盖蒂在湾区所点亮的灯光,这样其他人就能看清楚我们把这个世界搞成了什么鬼样子——同时,幸运的话,也能看清楚怎样才能将它重新修好。

文章来源: 单读 于